令和7年度は「AIと広告」をテーマに法政委員会勉強会を開催します。

これまで、第1回ではAI技術の進展状況について、第2回はリスクやガバナンスについて、第3回ではガバナンスの実践についてそれぞれ取り上げました。

第4回となる今回は、視点を未来に向けて「AI超進化時代」というテーマで企業がどのようにAIの進化に向かい合っていくべきかについて学びました。

爆発的に進化するAI技術の現状

HCAIでは、人間の創造性とAI技術が融合する「人間中心のアプローチによるAI」というビジョンを、実写と最新生成AIの組み合わせによるハイブリッド映像で表現しました。 このムービーが示す通り、AIはその技術的な進化により、単なるツールではなく人間のパートナーとして人間の創造性を解き放つ存在となりつつあります。

実際に、AIの技術的進化は爆発的な速度で進んでいます。

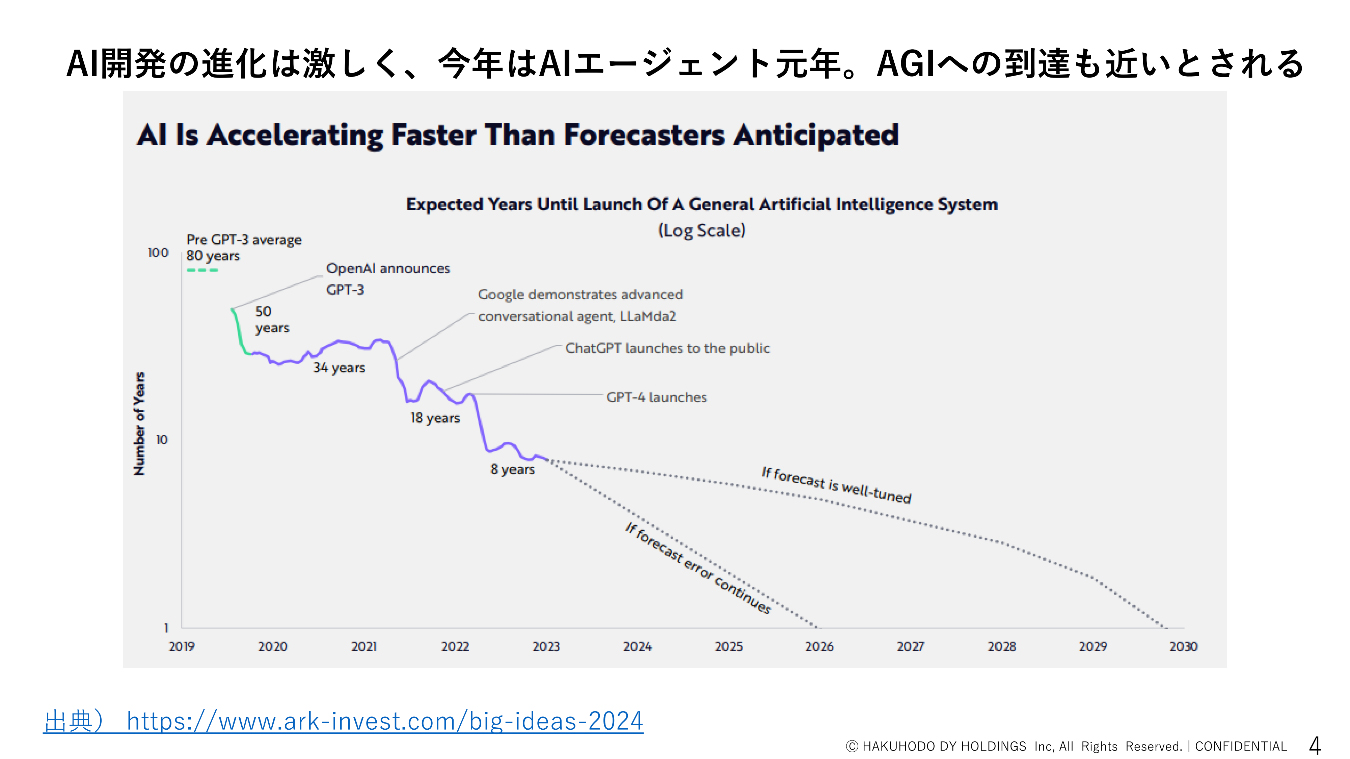

ある投資会社では、継続的にAI専門家の方々に対して「あと何年でAGI(汎用人工知能)が実現できるか」をヒアリングしています。その平均値は年々短縮されており、2019年の時点では「あと80年かかる」という意見だったものが、2021年では20年を切り、現在では研究者によって幅はあるものの、あと3年から5年と評価する研究者も多い状況となっています。

AIの技術的な進化の下支えとして、NVIDIA社によりAI向けの学習データをAIが作成する取り組みも行われています。

例えば、自動運転を実現するためには「鹿が飛び出してきた」「人間が立っていた」「逆光が眩しい」といったあらゆるケースにおいても正しく運転を行うことが求められます。これらの特殊なシチュエーションのデータ収集を現実世界で行うためには、膨大な時間とコストがかかります。

特殊なデータを収集するために、NVIDIA社では高精度のシミュレーション環境上で自動運転車を走らせて、何万回も「鹿を飛び出させる」取り組みを行っています。これにより、低コストで大量のデータを収集し、AIに学習させることができます。

結果として、ロボティクスとAIの融合も進んでいくと予想されます。現実の空間でロボットを動作させてデータを収集するにはコストがかかりますが、シミュレーション環境上であれば容易です。ロボットがシミュレーション環境上で何万回と物体の操作を繰り返した結果のように、ロボットが通常の実空間では体験できないデータを大量に学習させることで、ロボットAIも進化していきます。

シンギュラリティのカギとなる「世界モデル」とは何か

一方で、AGIやシンギュラリティの実現には課題があるとする研究者もいます。

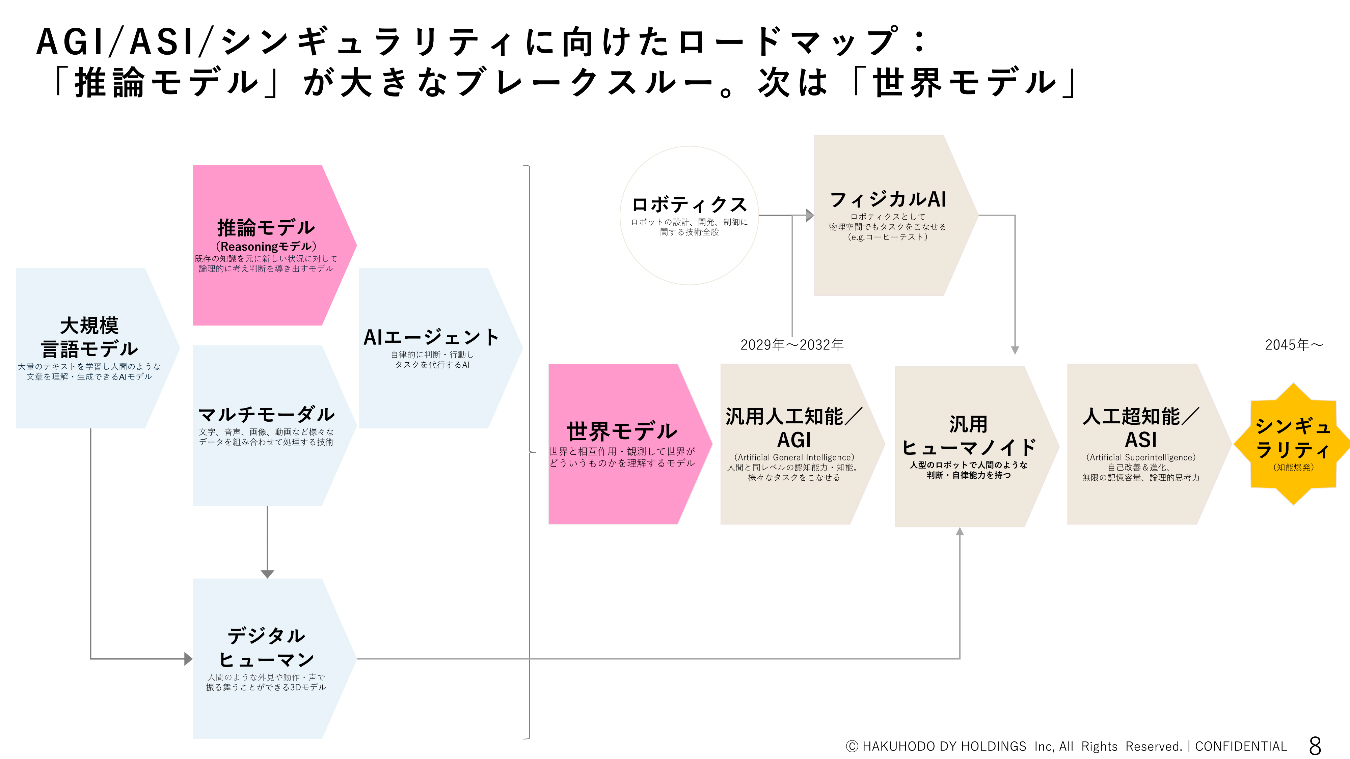

現在主流となっているAI技術は、大規模言語モデル(LLM)がベースとなっています。大規模言語モデルが文字情報だけでなく画像や音声なども扱えるようになり、これらの情報を組み合わせた「マルチモーダル」で処理を行えるようになったことで、AIの活用領域も広がりました。さらに、インプットされた複雑な問題をAIが分解し、解ける問題に落とし込んで処理を行う「推論AI」の登場もポイントとなりました。

一方で、このアプローチには技術的なミッシングピースがあることが指摘されています。それが「世界モデル」です。

世界モデルとは、AIが世界をシミュレーションする技術を指す言葉であり、分かりやすく言えば「AIに想像力を持たせる」ための技術です。

具体例として、木の向こう側に人が立っていて、その影が動いたときに「この人は木の裏側で歩いているんだな」と想像できる能力が世界モデルです。これを実現するためには、「影が動けば、その影を生み出している人も動いている」という世界の理解が必要です。それにより初めて、影が動くという情報を正確に処理できるのです。

現状のAIは、あくまでインプットに対してアウトプットをどう出すかという処理を行っており、このような背景情報を踏まえた処理は行えません。実際、AAAI 2025 Presidential Panel on the Future of AI Research の報告では、 トップのAIの研究者の76%が今のAI技術だとAGIはできないという意見を持っています。世界モデルの実現は、AGIやシンギュラリティの実現に向けた重要な要素となっています。

このような技術の進化を紹介すると、「AIが世界を支配していく」という印象を持たれるかもしれませんが、やはり私たちは「AIと人間が協調して課題を解決していく」という視点を持つ必要があります。

例えば、現在ではコールセンター向けAIの技術発展が進んでおり、AIが話している最中に「いや、そうではなくて○○について知りたい」といった言葉を被せても対応することができます。

このように、AIが人間の脳の処理速度に近づいていくと、人間とのAIのインタラクションが増えていきます。今後のAI活用においては、インタラクションのデザインが重要となってくるでしょう。

一例として、博報堂DYグループのHakuhodo DY ONEでは、東京ドームの子ども向け施設「アソボーノ」にて、AIエージェントが施設利用者の子どもと親に「今日楽しかったこと」「嬉しかった瞬間」を聞き、その回答結果から世界に一つだけの「思い出新聞」を作成するサービスを提供しています。

このサービスは、AIが情報を引き出し、ユーザーのエンゲージメントを高めていく一つの例です。さらに、施設側からすると自然にカスタマーボイスを集められる仕組みでもあります。

前述した世界モデルが実現されていくと、よりAIから人間に対してインタラクションを行うことができると想定されます。結果として、人間の能力もさらに引き出され、生活者と企業ブランドとの距離も縮まっていくでしょう。

加速化する環境下においてポイントとなる「コンペティティブ・コンバージェンス」

AIの凄まじい技術進化により、過去の経営理論では誰も扱ってこなかった時代に突入しています。従来では「企画検討3ヶ月」「設計3ヶ月」「開発3ヶ月」というルールで行ってきた新規事業開発も、今では3ヶ月かけて検討している間に次のAIが登場してしまうといった状況です。

市場環境は加速度的に変化していき、追いつこうとするだけでは脱落していってしまうのです。

それでは、企業はどのようにこの高速化された時代を生き抜くべきなのでしょうか。

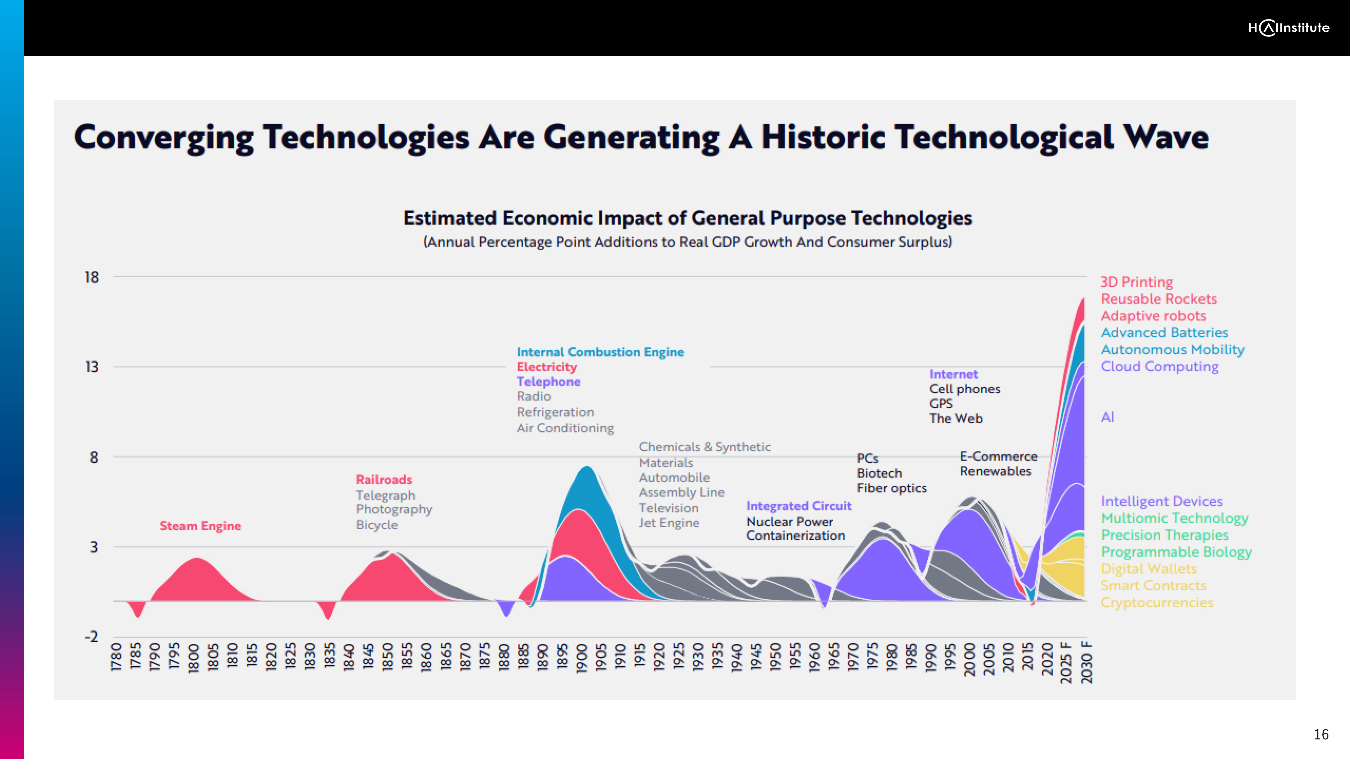

下図は、過去のイノベーションがどのように起きてきたかを可視化したものです。この図が示すのは、「単一の技術は産業を大きく変えることはない」という示唆です。「電気と電話」「インターネットと携帯電話」のように、ある技術と他のものとの組み合わせによって産業変革は実現されてきました。

実はAIも同様です。自動運転技術はバッテリー技術の高度化・小型化が重要なファクターとなりますし、AI医療診断もMRIやCTの高精度化によりAIにより解析できるようになりました。

AIのブレイクスルーを成し遂げたOpenAIもまた、技術の掛け合わせによりイノベーションを成し遂げた例の一つです。OpenAI自体は強化学習というロボットAI技術の企業であったものの、途中で自然言語処理にシフトしました。そこで、強化学習と人間の専門家を組み合わせてAIをトレーニングするという「RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)」という分野を構築し、それを自然言語処理とかけ合わせることで応答の社会受容性を高めることに成功し、結果としてChatGPTが生み出されました。

これらの結果を踏まえると、複数の領域を融合させ圧倒的競争力を持つまでに育て上げる戦略「コンペティティブ・コンバージェンス」がこの爆発的な技術進化に適応していくためのポイントといえるでしょう。

今回は、「AI超進化時代」というテーマで、加速する競争環境下に企業がどのように適用していくかの戦略について学びました。実際に、社員が持っている創造性や生活者発想を強みとする博報堂DYグループでは、AIと生活者発想・クリエイティビティを融合していくべく、例えば熟練社員や経営層とAIの掛け合わせによって知見・ノウハウ・洞察を共有していく取り組みも進めているとのことです。

AIの進化が進む中、企業が生き残っていくためには「AIとは関係のない自社の強み」を認識し、それとAIを掛け合わせる戦略がポイントといえるでしょう。

第4回 AI超進化時代を勝ち抜く条件

第4回 AI超進化時代を勝ち抜く条件