出来上がったものが誰かの心を動かすような、

そんな仕事がしたかった。

……ご入社の頃の御社は印刷業がメインの会社でしたが、ご入社までの経緯など、お話しください。

就職を意識し始めた頃から、自分が関わった仕事が目に見える形になるような、そんな職業に就きたいと思うようになっていました。印刷物に限らず映像でも、出来上がったものが人の目に触れて、それが誰かの心を動かすような……そんな仕事ができたらいいなと。当時、大学でお世話になった先輩方が広告会社や印刷会社に就職されていて、先輩方の話を聞いてセールスプロモーションも面白そうだなと思ったりして……就職活動を進めてご縁があったのが、当時の凸版印刷でした。

就職活動をしていた1991年はバブル景気の最後の年で、翌92年には弾けましたが、92年入社の際でも同期が1000人いました。弊社は今年で創立125周年を迎えましたが、私が入社したこの年が一番多く新入社員を採用した年だそうです。

入社1年目、商印事業部の営業本部に配属となり、メーカーのセールスプロモーションを担当、現在は"情報コミュニケーション事業"ですが、入社以来、34年目となる今もおおむね同じ領域のマーケティング系営業職を担当しています。

大手酒類飲料メーカー様を約20年、その後に大手化粧品メーカー様を担当し、その後、それぞれを担当する部長を務めました。たとえば酒類飲料メーカー様の仕事では、店頭プロモーションツールをメインで担当しており、新商品が出る際にはポスターやボード、タレントさんの等身大POPやステッカーを始め、コンビニの棚のディスプレイを作ったり、プライスカードを作ったりと、お客さまが購入を決定する最後のタッチポイントとなる販促物を担当していました。

……そんな中でも特に印象深かったお仕事というと、どのようなものがありますか?

不思議なもので、聞かれて思い出すのは、若い時に失敗したことばかりなのですが(笑)。

入社した1年目の12月頃から、酒造メーカー様の新商品のパンフレット作りを一人で任されるようになり、"俺って、仕事できるんじゃないか?"と天狗になりかけていた時期でした。年が明け、春に新商品が出るのでそのプロモーション領域をやってみろ、ということで任されまして。商品の発売までの2ヶ月、あれこれと制作する物を決め、デザインを決め、形を決めたりして整えて、やっと納品までこぎつけました。すると、お客さまから電話が入り、「新商品を陳列するディスプレイに商品を置くことができない」、というのです。店舗のレジ横に瓶の新商品を3本並べる紙製のディスプレイを製作したのですが、瓶の転倒防止のために底部に開けた穴の径が小さくボトルが入らないと。抜型を手配した試作品の瓶径が本番の商品の瓶径より一回り小さかったことが原因でした。瓶の正確なサイズを聞いていて校正試作ではちゃんと嵌っていたにもかかわらず、抜型を手配する際、版下や校正刷りではなく試作品の瓶で手配したため起こった事故でした。金額にすると物流費も入れて数百万円という損失でした。お金だけでも一年目の若造からするとあり得ない損失でしたが、何よりもその酒造メーカー様が満を持して世に出した新しいカテゴリーの新商品。お客さまにも大迷惑をかけ、色々なことが頭の中をグルグルと回り、どうしたらいいかわからなくなってしまいました。すると、一緒に担当していた先輩たちが手分けして作り直しの作業をどんどん進めてくださって、私が2ヶ月かかってやったものをわずか3日で全数作り直し、全店舗に配送し納品してくださったのです。そのときは申し訳ない気持ちでいっぱいでした。さらにその間、先輩方は誰一人、このミスを私のせいにはしなかったのです。一生忘れられない思い出です。この時、私は先輩たちへの感謝とこの損失の何倍もの利益を会社に恩返しすること、そして、得意先の信頼を取り戻すまでは絶対に会社を辞められない、と腹をくくることができました。この会社で頑張ろうと決心した瞬間でした。

ほかにも思い出に残る仕事というと、浮かんでくるのは苦労したことばかりです(笑)。

1997年、98年に酒税法改正で、主にウイスキーの税率が引き下げられるということがありました。従来より安く買えるようになるということで、メーカー様が手掛けているウイスキー銘柄それぞれにブランドブックを作ったり、首かけリーフレット(ボトルのネック部を利用した告知ツール)を作ったり、シールを貼って応募するプレゼントキャンペーンを企画したりと、あらゆることを企画し、次々と制作していきました。とにかくひたすら仕事漬けの日々で、今では考えられませんが、一番大変な時期にはひと月で自宅に帰ったのが数日…という状況でした。通勤の時間を惜しんで、会社近くのカプセルホテルを定宿にし、週に一度は家に帰って1週間分の着替えを持って出てくる、ということもありました。当時、私がいた部署には営業が40人くらいいたのですが、ある月の部の売り上げの半分を私ともう一人の後輩の二人で出していました。今の時代では絶対にありえない働き方ですし、良いことだったとは言えませんが、そんな経験も今となっては懐かしい思い出です。

ただ、そのようなきつい状況でも、やっている時は夢中で、とにかくお客さまに喜んでいただけるものを作りたい、という一心でした。私達にしてみれば、深く付き合って信頼してくださっているお客さまは"凸版は相談すれば何でも答えを返してくれる"、"何か困ったらちょっと三浦に聞いてみようか"、という思いで仕事を任せてくださるわけですから、それにちゃんと応えながら、信頼関係を仕事のキャッチボールの中で積み上げていけたことは良かったですし、さまざまな新しいチャレンジができたことも、とてもありがたいことでした。

社名を変更。さらにグローバルを向いて進んでいく決意を新たに。

……御社はこれまで培ってきた印刷事業の技術だけにとらわれず、DXなどを軸として事業変革を進めておられます。そんな中で、現在の部署ではどのようなことを手掛けていらっしゃるのですか?

2023年10月1日から凸版印刷株式会社の社名がTOPPANホールディングス株式会社へと変わりました。「印刷」を社名から外し、"世界中の課題を突破する"という決意を英字のTOPPANに込めたものです。漢字ではなくアルファベットにしたというのも、さらにグローバルを向く、という意味が込められています。

私の所属する情報コミュニケーション事業本部では、いわゆる従来の情報系印刷事業(主に紙への印刷)から、業務領域をマーケティングDX事業やBPO事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)へ移行を進めています。

実は今、情報系印刷事業の中で成長事業といわれているのが「トレカ」と呼んでいるトレーディングカードです。内閣府のクールジャパン戦略の中でもIP事業(知的財産を活用して収益を生み出すビジネスモデル)はそのうちに半導体を抜くと期待されているほどの勢いなので、我々もさらに力を入れていきたいと思っているところです。カード製造においては、加飾表現や偽造防止加工、品質保証の領域で、これまで弊社が培ってきた技術と信頼を最大限発揮したいと考えています。

IP事業成長のフックとして、2025年4月からJR秋葉原駅構内のエキナカ商業施設「エキュート秋葉原」に「TOPPA!!! BASE AKIBA (トッパベースアキバ)」をオープンしました。

ここでは、期間ごとにアニメ・ゲーム・アーティストなど、異なるコンテンツとコラボレーションして、店舗限定グッズの販売やオリジナル写真を撮影できるデジタルフォトブースの提供など、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供しています。

TOPPANグループ全体では、いわゆる「印刷」以外の事業の比率がどんどん増えてきています。この4月には、米国を中心に消費者向けパッケージ事業などを手がける米SONOCO社(サウスカロライナ州)の軟包装事業と熱成形容器事業を買収しました。それによっておそらく、25年の海外売上高比率は40%を超えて来るのではないかと思います。海外事業、半導体関連事業など、これまでTOPPANの事業と思われていない領域が成長をけん引し、事業ポートフォリオ変革を図ろうとしているところです。

今、現場で働く若手スタッフたちからすると、急速に変化する会社の進む方向性と、今までやってきたことのギャップが広がっていると感じるかもしれません。ですから、その中間にいる我々を含めた中堅以上の社員たちがしっかりと会社が向く方向を理解し、それを噛み砕いて現場のメンバーに伝えていかなければいけません。

そのような中ではありますが、営業を担当する我々にとって一番大切なことは、お客さまの期待に応えることと、期待値をあげていくことであり、私自身も課長の頃から言い続けているのですが、"我々の目的というのは顧客満足であり、利益はあくまで目標"です。

お客さまの叶えたいことを実現するにあたって、自分たちにリソースや手段がない場合があります。その際は外部からの調達を視野に入れるわけですが、高い技術と経験豊かな人財を抱える我々の工場が手すきになってしまわないように、自社工場の稼働率を維持することと、お客さまのニーズにしっかりと叶えていくために必要であれば外部調達を行うこと、その両方をパラレルでやっていきながら、会社全体を強くしていくことが大切です。

お客さまの声を直接聞いている我々営業職が、常にスピード感を持ってしっかりと勉強していかないと、競合に対して勝っていけない状況だと思っています。

"何故、お客さまはうちに発注してくれたのか?"の答えが自分の存在であれたら。

……ご多忙の中、オフの日にはどのようなことでリフレッシュされているのでしょうか?

今は昔と違って、しっかり休みはとっています!ここ7、8年は、お客さまとゴルフに行くことが多くなっていますね。私の腕前は全然なのですが、ゴルフに行くと1回で7~8時間はご一緒することになるので、お客さまとの距離感も自然と縮まる気がします。

昔、ある方から"お客さまと10回お茶を飲むのなら、1回酒を飲みに行け。10回酒を飲むのなら、1回一緒にゴルフに行け"というようなことを教えてもらった記憶がありますが、今のような時代であっても確かに一理あるなというのが実感です。ゴルフはいいコミュニケーション・ツールだと思います。なんだか、リフレッシュといいながら仕事の話につながってしまいました。

……お仕事を続けてきているなかで、大切にしていることは、どんなことでしょうか?

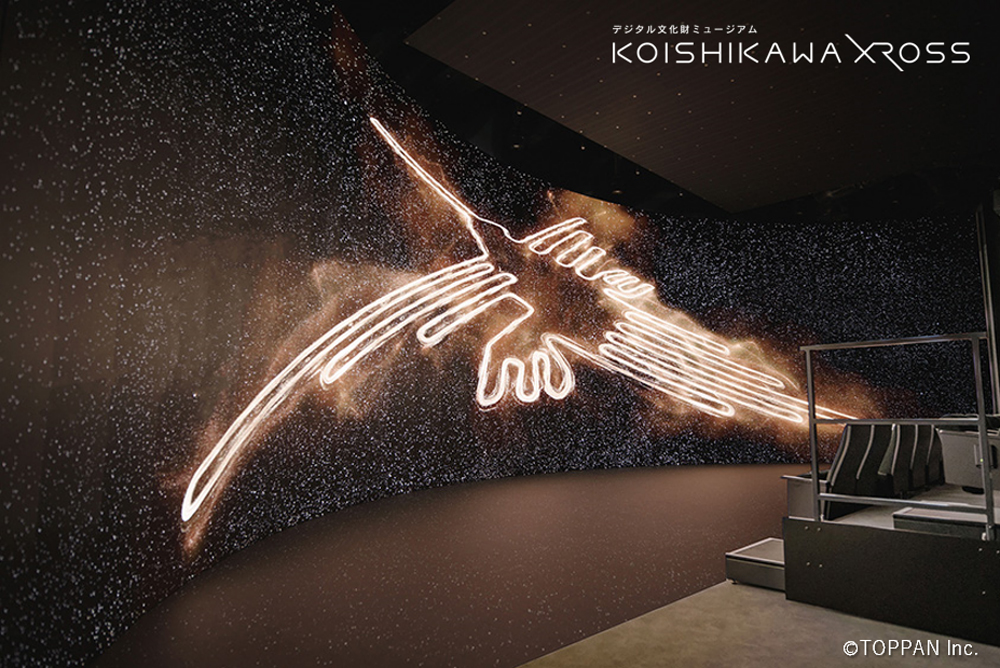

弊社の場合、どうしても印刷会社というイメージが強くあるので、たとえば初めてのお客さまに我々が何者なのかということをどのように知っていただくか、というのはとても大切です。私たちがよく行うのが、文京区小石川にある本社ビル内の「デジタル文化財ミュージアムKOISHIKAWA XROSS」という施設にお客さまをお連れすることです。

この施設はデジタル技術を活用した新しい文化財の鑑賞体験ができるもので、高さ5メートル、全長20メートルの大型LEDカーブビジョンがあり、超高精細VR映像をはじめとするデジタルコンテンツを紹介しています。焼失したと言われている幻の伊藤若冲の絵の推定復元なども楽しむことができます。

この施設を通してお伝えしたいことの一つが「色へのこだわり」です。カラーマネジメントはやはり印刷会社としてずっとこだわり続けてきたコア技術で、紙への印刷から長年に渡り培ってきた技術の粋を極めたところでもあります。「印刷テクノロジー」と我々は呼んでいますが、文化財の映像を通じてその再現性などを見て感じていただければ嬉しいですね。

我々は常に"WHY TOPPAN"と言っているのですが、"何故、お客さまはうちに発注してくださったのか?"を考えて仕事をすること。コンぺで金額を理由に…、ということもあるかもしれないけれど、それだけじゃない必然性をどう作っていくのか。その価値はもしかしたら、あなた自身かもしれない。君がいてくれたから、指名してくれた……。いつもそうできるとは限らないかもしれませんが、そんな風になりたいですし、なってもらいたいですね。先ほども言ったように、お客さまが何かあったら一番初めに相談してくれる関係性を作ることが何より大事ではないかと思っています。

……最後に、広告宣伝の仕事に関わっている若い方々にメッセージやアドバイスをいただけますか。

課長になった頃からずっと言い続けてきたスローガンが"チャレンジ"です。"アクションなくしてリアクションなし"という言葉がありますが、ただ待っているだけでは、何も来ない。やっぱり、自分が動かないと返ってこないと思います。

営業の仕事は、社内だけではなく外部の方たちと出会えるチャンスが圧倒的に多いです。私自身、歳を重ねて変わってきているところもありますが、若いときからワクワクしたいというマインドは変わっていません。一番身近なワクワクは色々な方の話を聞いて「なるほどなー」と共感した時。その話を自分で実践して確かなものにした後、今度は自分のフィルターを通して他の人にアウトプットする。その話に共感してもらえると、自分の成長を少し実感できる気がします。共感されたいと思って出すアウトプットではなく自分が感じたことをアウトプットする所がポイントです。

新しい人に会うこともある意味でチャレンジですし、それをきっかけにして新しいことにチャレンジしてみるのもいいのではないでしょうか。チャレンジして、ワクワクする、その気持ちが一番大切なのではないかなと思います。

正論だけでは人は動きません。人の心を動かすのはロジックではなくて、共感を広げていくことではないかと私は思っています。言い換えると「腹落ち」ですかね。私が色々な方から話を聞いて、それにワクワクを感じたということは、その人の話に共感したということ。自分が大きいことを成し遂げようとしたときに、一人の力だけではどうにもならないけれど、皆が同じベクトルを向いて動いていけば、何かなし得ることもあるのではないかという気持ちで仕事をやっていくことがいいのではないでしょうか。

様々な人と共感を作っていくには、自分も成長していかなければいけないので、そのための一番シンプルな手段は、たくさんの人にあっていろいろな話を聞くことではないかと思います。新しい方々とお会いして話をすることはワクワクにつながります。ぜひチャレンジをしてみてください。